上層向拝の荷重を支える構造

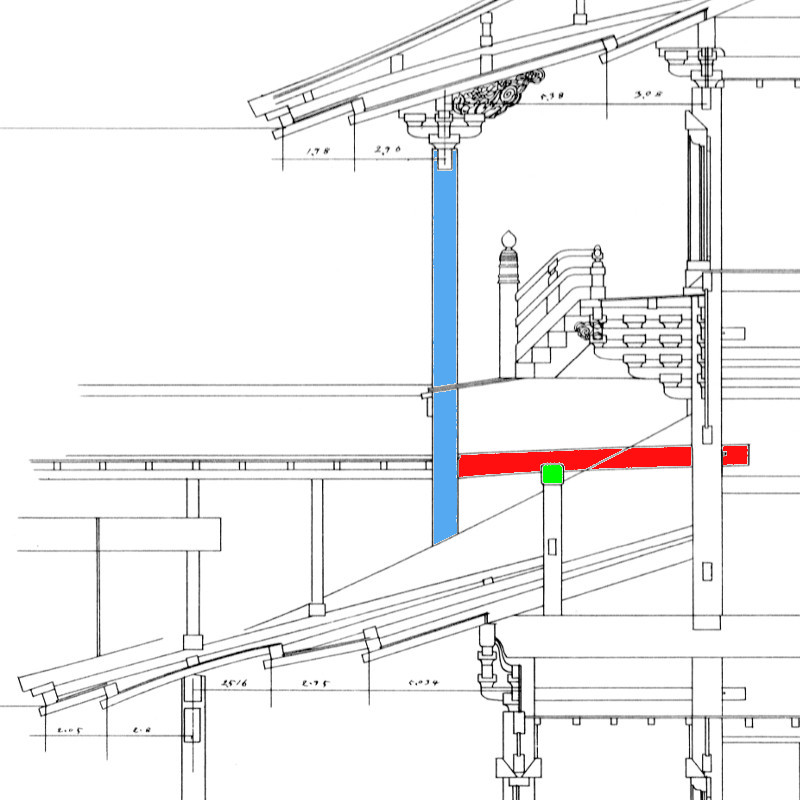

大正14年の横断面図を見ると、上層向拝柱を支えるために

「天秤梁の持ち出しで向拝柱を支える」という極めて特異な構造を取っています。

この時点では既に幣殿が増築されており、小屋裏において幣殿と本殿を繋ぐ横架材を設け、それに向拝柱を載せれば問題が無いと思われますが、本殿が独立していた頃の特異な構造をそのまま残しています。

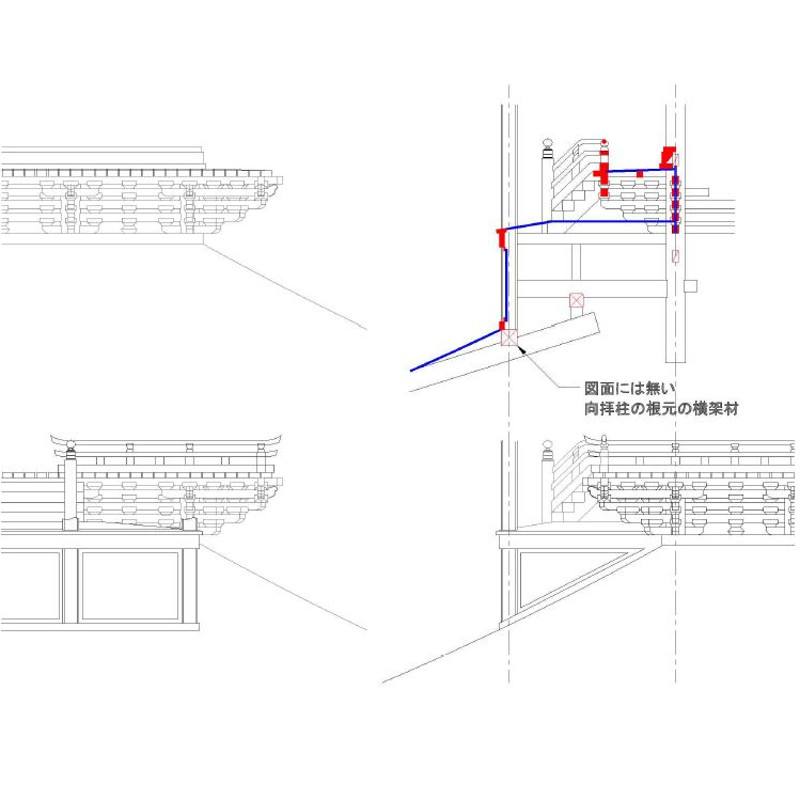

横断面図

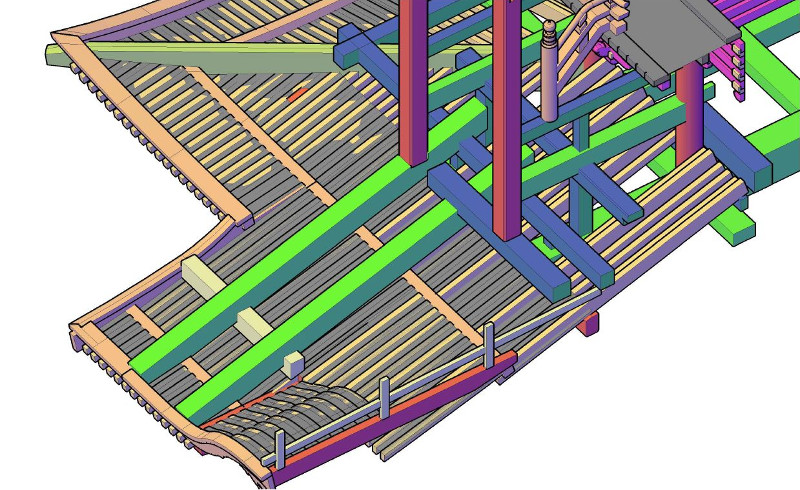

唐破風を撤去する前の小屋伏せ図が無いので桔木の位置は想像上のものです。向拝柱と主屋を直に結ぶ線上に桔木を置きました。横断面図では向拝柱の根元は野地の上に書かれていますが、持ち出し梁だけでは心許無く何らかの小屋材の上に載せるべきでしょう。この桔木から向拝中心側にもう一本桔木が必要となりますが、これは軒先の荷重を担うことよりも屋根の下地としての働きを求めるものになります。

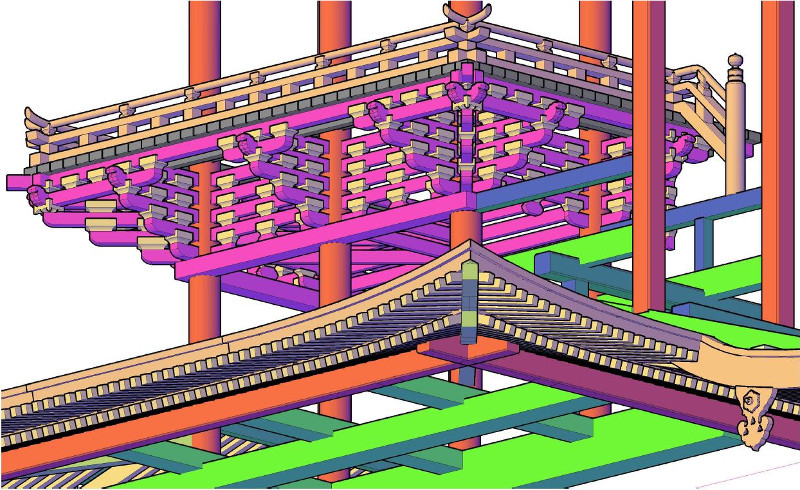

下層小屋裏3D図(桔木の位置は想像上)

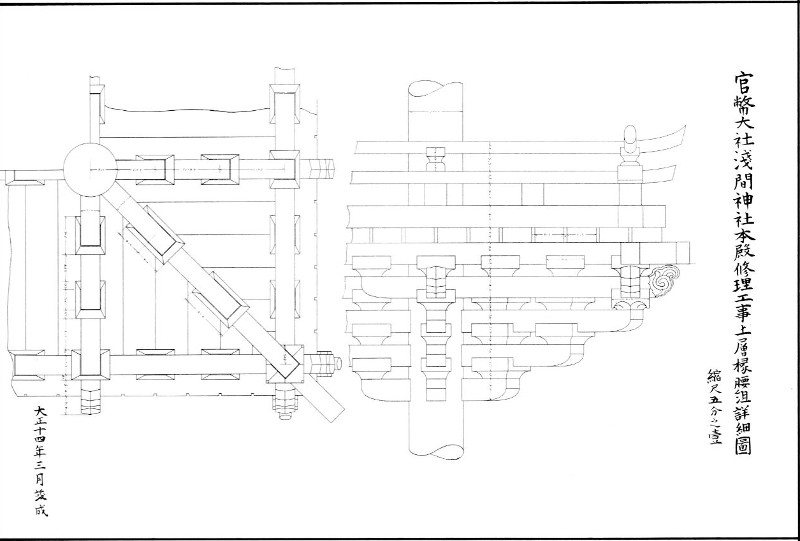

上層縁腰組

絵図を見ると上層縁腰組の隅に尾垂木が描かれています。これがこの絵図の最大の疑問点になります。

通常、尾垂木は小屋裏深くに伸ばすことにより軒先の荷重を支えることができます。しかし縁腰組では柱があるので伸ばせません。さらに浜床より上に出すわけにもいきません。

したがって〔縁腰組の尾垂木〕は極めて不利な構造になります。実際にこの構造を採用した社寺建築を見たことがありませんでした。大正14年の図面には尾垂木が無い構造になっています。

あまりに不適切な構造のため、今回の復元では尾垂木を不採用にしました。

絵図・縁腰組部分拡大

縁腰組詳細図

縁腰組の組物は三手先になっていますが、一手と二手には肘木が無いので大仏様に似た構造になっています。この構造の正式名称は不明ですが”折衷様出組”でしょうか?

浜縁の下に出組を持つ構造は後の権現造りの東照宮でよく見られますが、浅間大社以前の社殿では見識が無くよくわかりません。

縁腰組3D図

浜床と縁腰組の取り合い部分

下層野地と縁腰組の見切り部分に上層浜床が取り付くので、見切りの上端と浜床上り框の上端を合わせ、このレベルが上層の基準となります。

さらに浜床上部は水勾配をつける必要があるので、上段肘木の下端まで浜床を上げています。ここら辺のレベル合わせに大変苦労されたことと思われます。