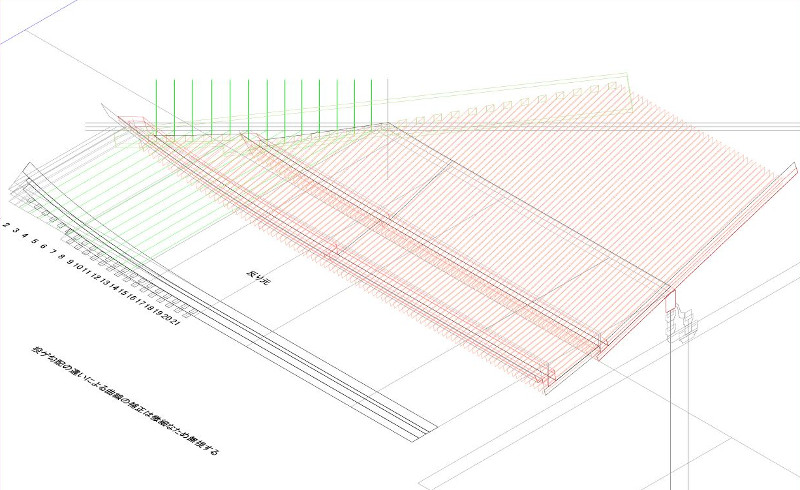

3D規矩図

大正14年の図面には軒の勾配等の数値は一切有りませんが図面から拾い出すと、地垂木の勾配は3寸2分、飛檐垂木の勾配は2寸となります。

木負・茅負の前面の勾配は、それぞれの垂木の返し勾配になっています。

したがって〔木負の上場反り〕と〔茅負の下場反り〕は勾配の違いにより差が出るのですが、ここでは僅差のため無視します。現場の作業においても同様にしています。

3DCADを使用しているので全く誤差の無い作図も可能ですが、作業が煩雑になり過ぎるので現場で飲み込める程度の誤差に関しては同様の作業を行います。

3D規矩図(ワイヤーフレーム)

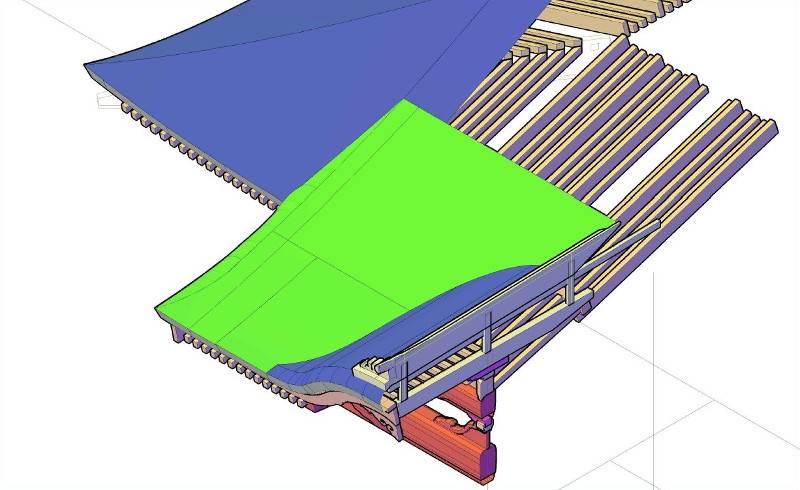

向拝唐破風の垂木

1-3.で記述したように唐破風の位置を上げるために縋破風を境にして垂木の勾配が異なります。

〔主屋の飛檐垂木〕と〔向拝の二の地垂木〕は共に主屋の木負から出ますが、両垂木の間には縋破風があり見通せる範囲が狭いので、勾配が異なってもほとんどわかりません。

この事からも縋破風で縁を切ることは〔逃げが効く〕とても有効な考え方となります。

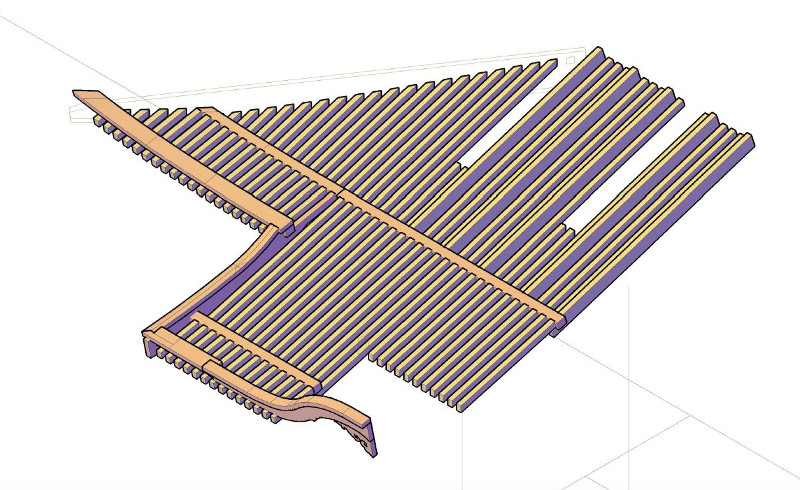

向拝唐破風の垂木(ソリッド)

唐破風の袖の裏甲を捩じ上げて縋破風上の裏甲と留めに合わせます。 袖があると袖部分のみで捩じ上げの対処ができるので、袖は唐破風の隅の納まりに極めて有効な部材となります。

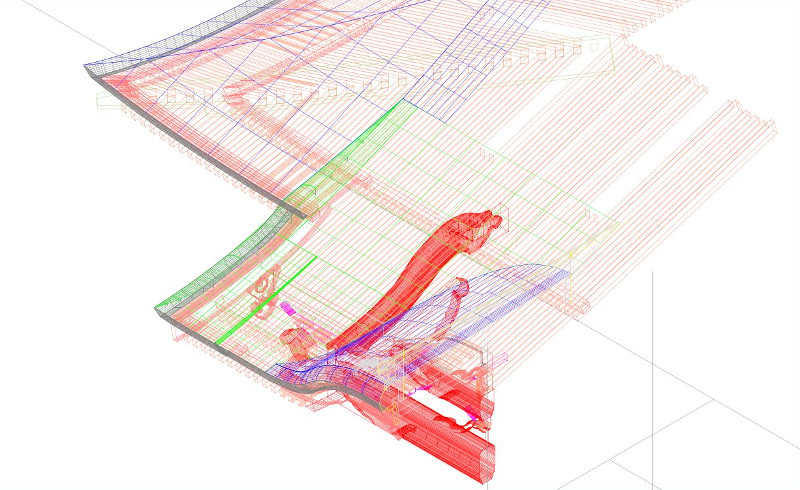

向拝唐破風の軒付

軒付前面の返し勾配は裏甲前面よりも寝かせます。したがって軒付前面は平面上にはならず、捩れた面になってしまいます。

銅板葺の場合、軒付の下地を短い板を繋ぎ合わせて作る理由がここにあります。

向拝唐破風の軒付・野地(ワイヤーフレーム)

向拝唐破風の野地

野地は端が軒の下からの積み上げになりますし、箕甲部分もあり極めて複雑な作業が必要となりますが、施工レベルでの誤差を許容するならば施工と同様の作業が可能になると思います。

現場からのフィードバック無しでは施工精度での3D化は不可能です。