1. 富士山本宮浅間大社

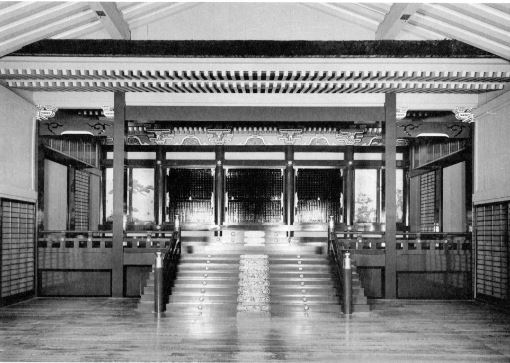

「関ヶ原の戦い」に勝利した徳川家康公が、戦勝記念として富士山本宮浅間大社の社殿を再建されました。1604年に建立された社殿の内、楼門・拝殿・本殿の三棟が現存しています。

本殿は二層で上層は流造になっており、稀有な様式の社殿です。

平成17年に発行された「富士山本宮浅間大社[楼門・拝殿・幣殿・本殿]保存修理工事報告書」を元に社殿を3D化することにしました。

主題:3DCADを用いた社寺建築の設計手法を再考する

「関ヶ原の戦い」に勝利した徳川家康公が、戦勝記念として富士山本宮浅間大社の社殿を再建されました。1604年に建立された社殿の内、楼門・拝殿・本殿の三棟が現存しています。

本殿は二層で上層は流造になっており、稀有な様式の社殿です。

平成17年に発行された「富士山本宮浅間大社[楼門・拝殿・幣殿・本殿]保存修理工事報告書」を元に社殿を3D化することにしました。

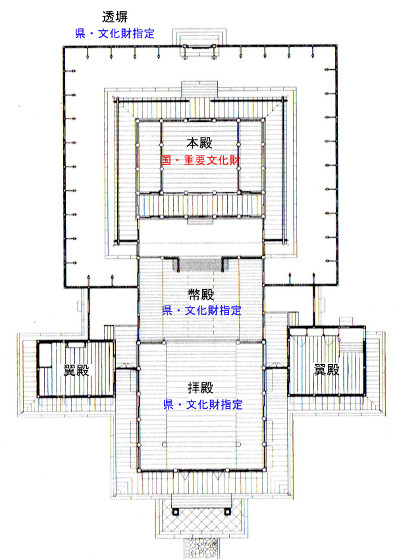

現在の社殿は、拝殿・翼殿・幣殿・本殿が一体化した建物になっています。

しかし、文化財の指定状況を見ると各棟ごとにバラバラです。両翼殿は無指定です。

本殿:重要文化財

拝殿・幣殿・透塀:県の文化財指定

翼殿:無指定

さらに報告書に記載された大正14年の修理時の実測調査には何故か実在する幣殿と翼殿の図面がありません。

それで造営当初に遡って検証すると以下の事が判明しました。

・造営時には本殿は独立しており、軒唐破風の向拝を持っていた。

・明治10年及ビ同19年ノ修理二際シ、祭典上ノ便宜ヲ計ルト共二仏式ノ箇所ヲ排除スルノ意味ヲ以ッテ、各部二大改修ヲ施シタルモノナリ。(大正11年の「官幣大社浅間神社本殿修理工事計画書」より)

1604年造営時より明治10年までは本殿は独立して建ち、正面に軒唐破風の向拝があったようです。

明治に入って廃仏毀釈により仏式の意匠とされた唐破風が撤去されたようです。

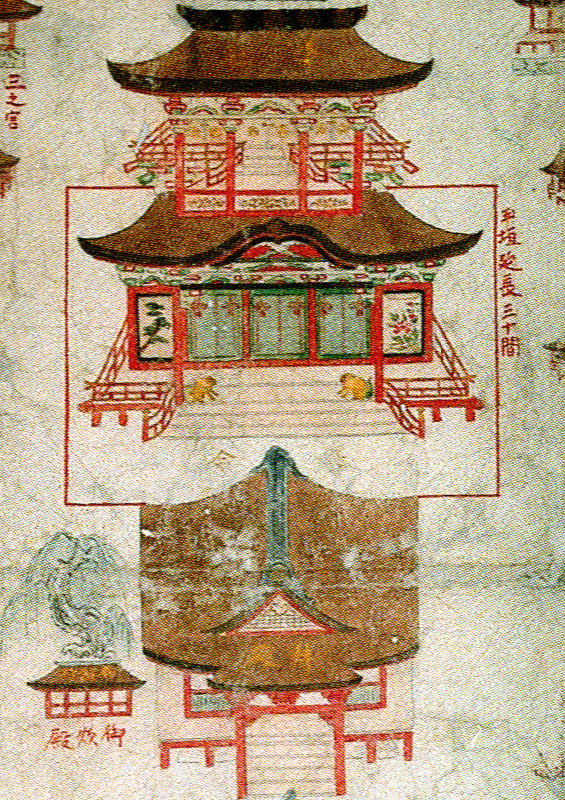

残念ながら、1670年に作成された「境内絵図」および1708年の「境内絵図写」の二例だけでしか、軒唐破風の様子は確認できません。

境内絵図の本殿正面階段の手前に「作合」の文字があり、これは幣殿の古称とのことです。

ここに棟の独立した簡易な幣殿が建っていたようですが、問題はこの描かれていない幣殿がまるで存在しいるかの如く、幣殿によって本殿の向拝虹梁とその上の組み物が隠れてしまったかのように全く描かれていないことです。これにより軒唐破風付きの向拝の復元がさらに難しくなっています。

現在の本殿正面を幣殿から見るとかなり改変されており、海老虹梁と垂木の位置も絵図とは異なります。

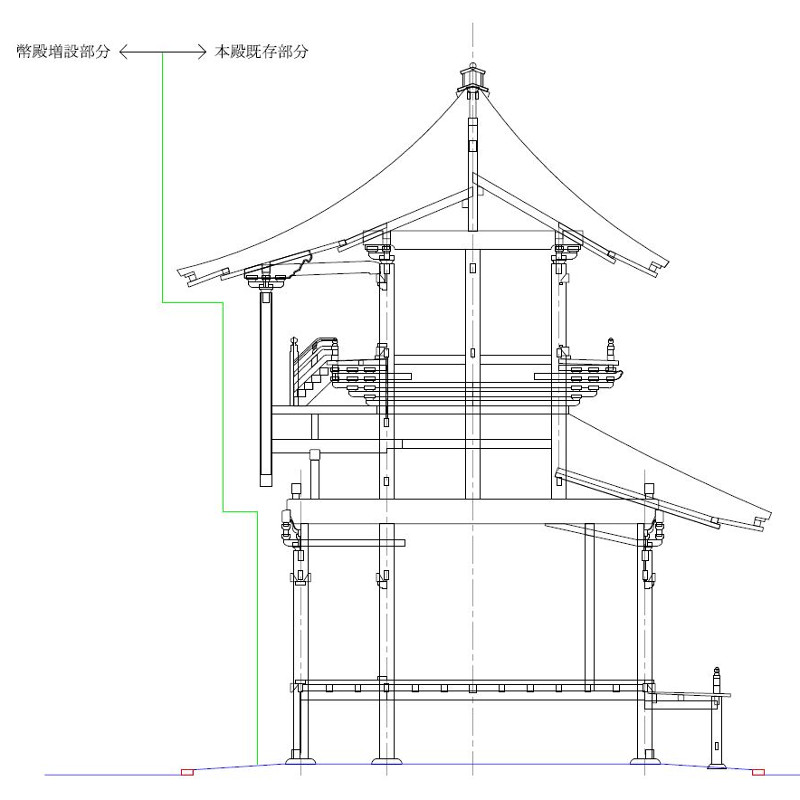

大正14年本殿修理時に作製された一群の図面の中に本殿矩計図があり、この図面から後に増設した幣殿部分を取り除くと、残った本殿既存部分の構造からもかなりの情報が得られます。各部材の納まりを考えるとかなり狭い範囲に収束されそうです。

今回はこの残された内部情報と「境内絵図写し」の姿図から、「木割」を用いて軒唐破風付き向拝部分を復元することにします。これにより造営当初の本殿の姿を蘇らせることを目的とします。