向拝の設計

絵図の向拝柱を見て視線を上に送っていくと、虹梁とその上の組物が描いてありませんが、虹梁下の〔挿肘木・巻斗・実肘木〕のようなものが残っています。本来の虹梁の位置には黒い頭貫のようなものが見えますが何を描いているのか不明です。

階段の手前に幣殿の古称である“作合”の文字が見えます。したがって、ここに本殿とは別棟で簡単な幣殿が建っていた思われます。本殿向拝の虹梁他組物が描かれていないのは、本来建っているはずの独立した幣殿の屋根で隠れたためと考えられます。

絵図・本殿向拝部分の拡大

向拝の形状は、徳川家康公により1592年に造営された秩父神社の拝殿の向拝を参考にします。

秩父神社の拝殿向拝

向拝唐破風の設計

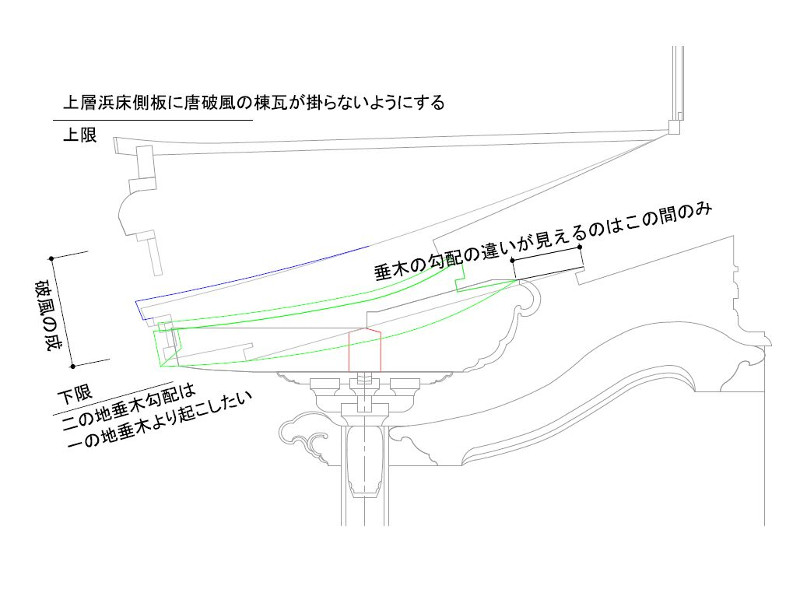

まず〔A:唐破風の位置・納まる範囲〕を決めます。

唐破風の成は下の「唐破風断面図」で示された範囲に納まる必要があります。下限は二の地垂木が一の地垂木より少しでも起きる様にして上限は唐破風の棟が上層向拝浜床の正面側板に掛らないようします。

唐破風形状の求め方

〔主屋の飛檐垂木〕と〔向拝の二の地垂木〕は共に主屋の木負から出ますが、両垂木の間には縋破風があり見通せる範囲が狭いので、勾配が異なってもほとんどわかりません。

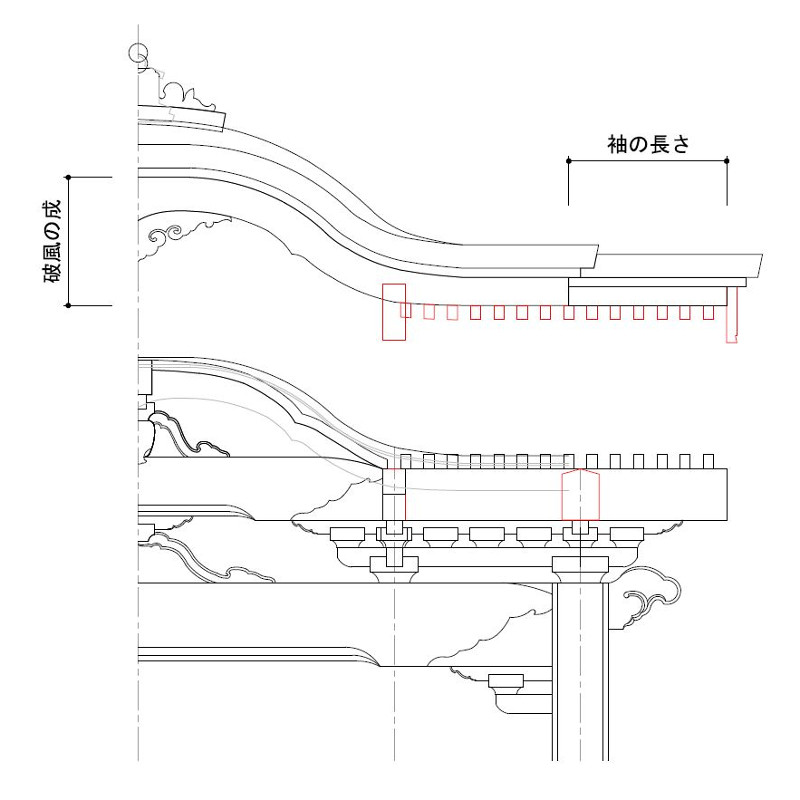

次に〔B:唐破風正面の形状〕を決めます。

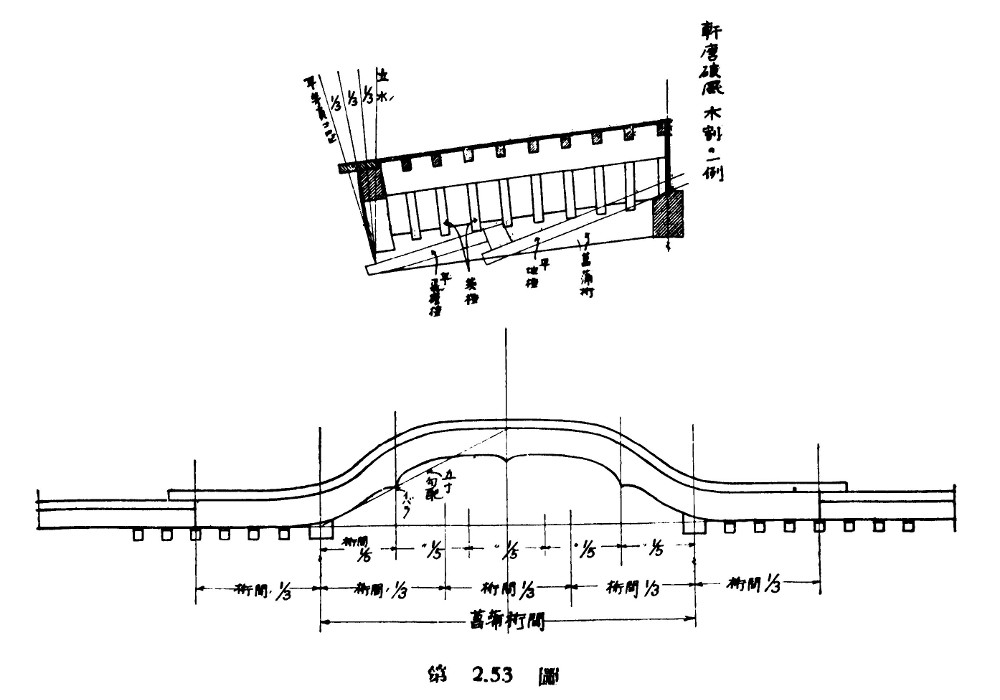

形状は、内務省神社局の設計技師であった角南隆氏が著した「社寺建築」を参考にします。

向拝正面図

「唐破風の成」は「袖の長さ」で調整します。

袖が無いと唐破風が大きくなり過ぎてAの範囲に収まりません。

袖の長さは2尺から3尺程度は見た目にも必要となります。

向拝上部正面図

Aの範囲内に収まるBの大きさを求めます。要件が多く、かなり狭い範囲での作業なので結果は限定されます。

向拝間が三間飛ばしなので、向拝虹梁の成を180、向拝柱を120角とします。

次に向拝の浜床(浜縁下段)の高さを決めます。

まず正面向拝虹梁の下端まで最低でも8尺を得るように浜床の高さを決めます。

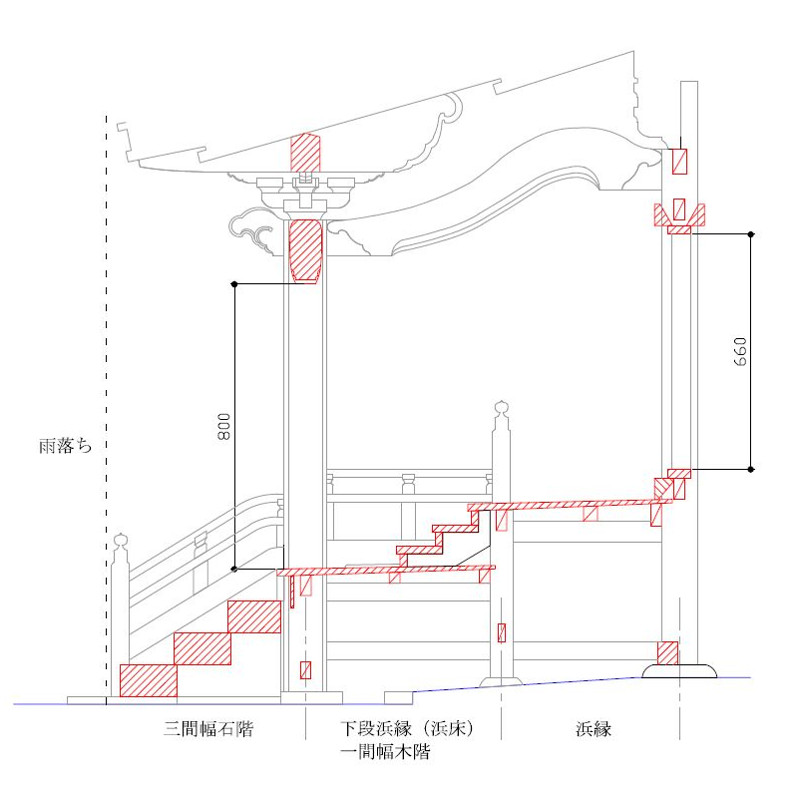

向拝全体断面図

主屋の浜縁の高さは決まっているので上記の様に浜床の高さを下げると、浜縁と浜床の間に大きな段差が生じてしまいます。絵図にはありませんがこの間に木階が必要となるので一間幅の木階を設置します。

浜床の外側にも階段が必要になり絵図にあるように階段を設けます。雨落ちの内側に階段を納めることが可能ですが、雨掛りとなるので向拝柱柱脚の保護も兼ねて石階とします。

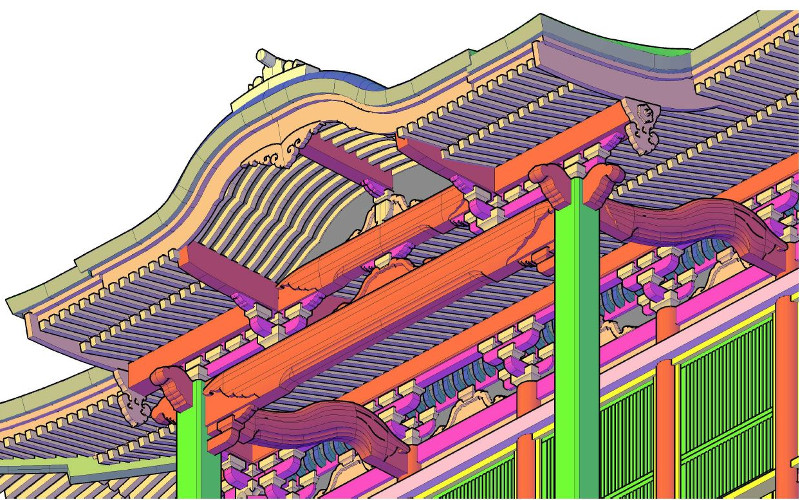

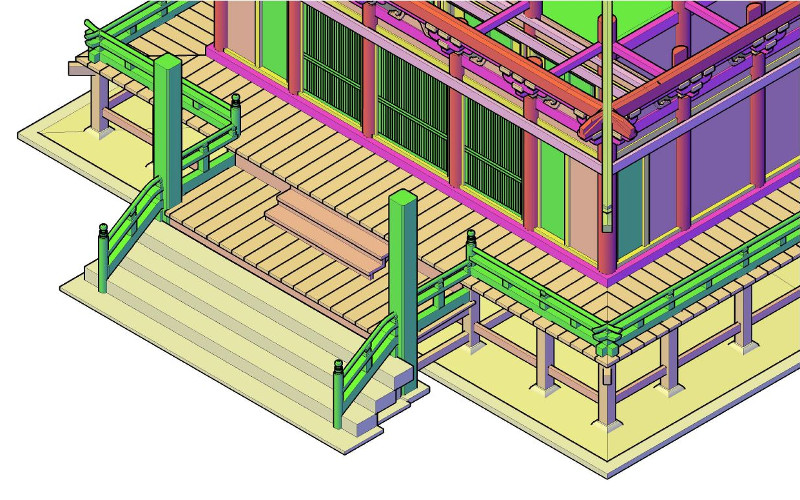

向拝部分の3D化

絵図の向拝部分に描いてあった2段の浜縁と3段の階段、これを向拝虹梁と上浜縁の高さを勘案すると図のようになります。上下浜縁の間の木階は絵図にはありませんが必要になるので設置しました。

向拝下部見下し図

海老虹梁の形状は、木鼻部分を含め拝殿向拝のものから転用しました。

向拝正面の虹梁は、秩父神社拝殿にもある一般的な虹梁のデザインを踏襲しています。虹梁下の〔挿肘木・巻斗・実肘木〕は絵図に描いてあります。虹梁自体は黒い頭貫の様に描かれています。