木割

図面から木割の基準となる1支(垂木の芯々の寸法)を拾い出します。

図面では垂木間27+垂木巾22=49ですが柱間寸法も考慮して50とします。

1支=50 単位はト(読みは “ブ”) 10ト=1寸

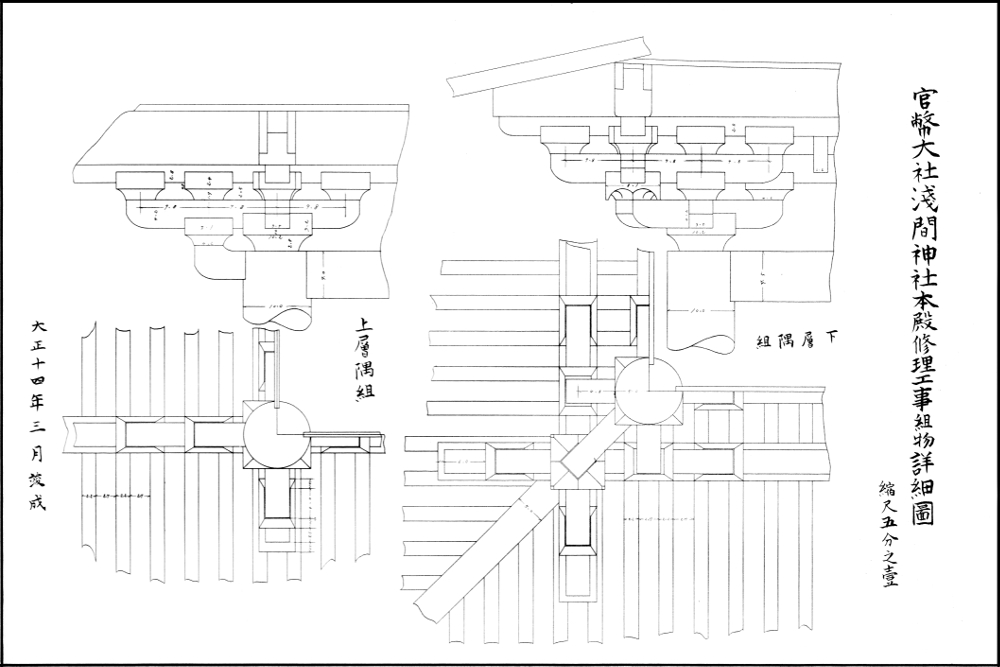

組物詳細図

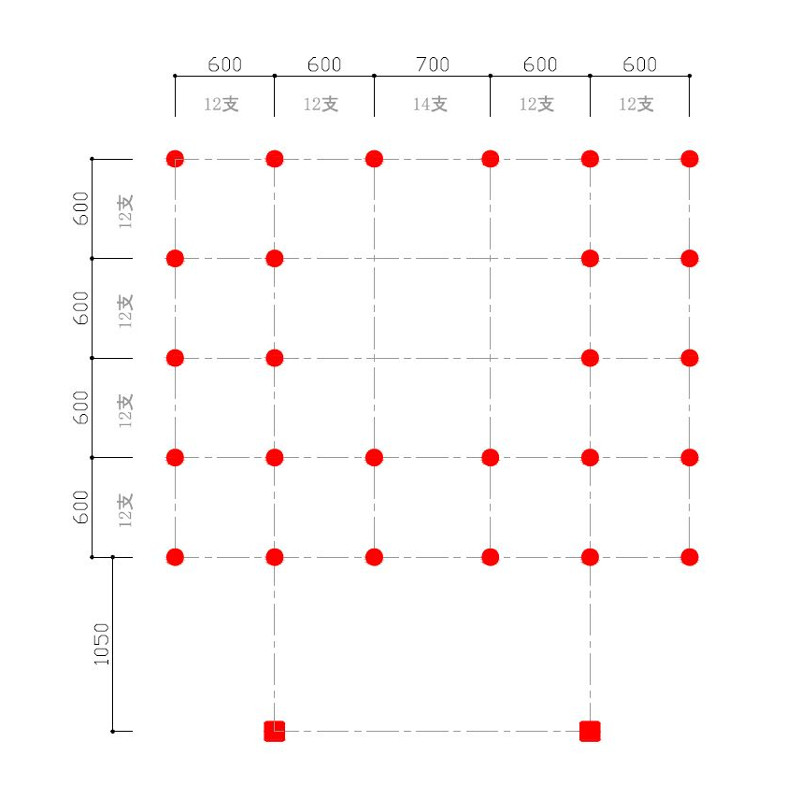

平面柱間支割

基準となる柱間は、12支=600ト=6尺になります。

中の間は、14支=700ト=7尺です。

単位:1ト×10=1寸 1寸×10=1尺

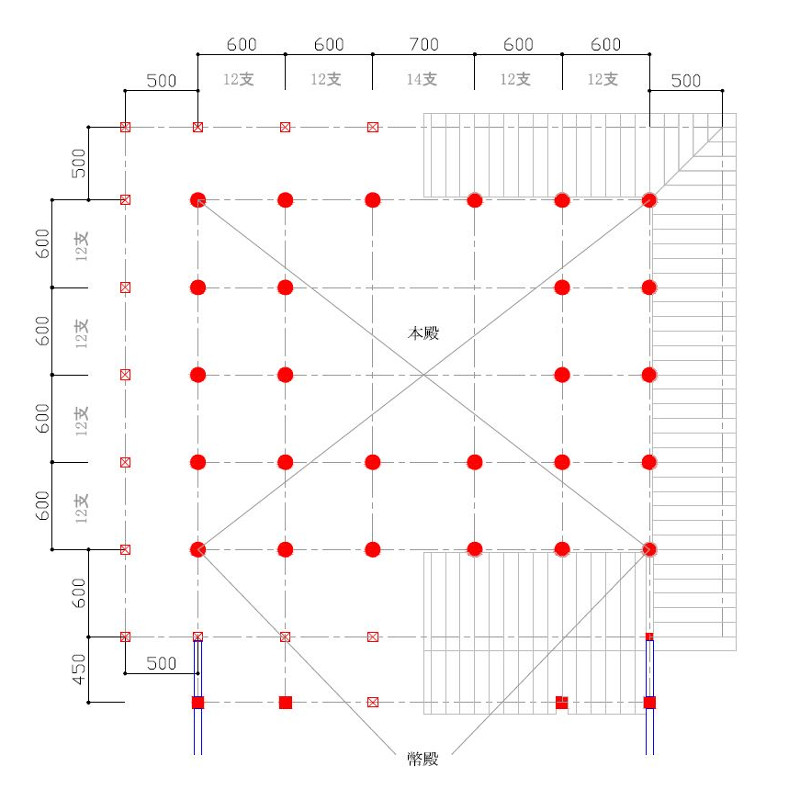

平面支割図

問題点その1 三間飛ばしの向拝柱間

通常、向拝柱間が三間ある場合、向拝柱は4本立になります。しかし、絵図には中2本の柱がありません。この事例は他に見た事がありません。

寺院の場合、向拝柱は独立柱になりますが、神社では階段下部に浜床が設けられるため柱脚を床組とすることができます。絵図では浜床ではなく、二重の浜縁の下部が向拝柱と絡んでいるように見えます。

三間飛ばしが構造的に無理が生じるのは致し方ありませんが、下部に床組や小壁を設けることができるので、寺院よりはまだ強度を得易いとは言えます。

絵図・本殿向拝部分の拡大

問題点その2 正面の浜縁

正面の浜縁が2段になっています。しかも上段の出(側柱芯~縁葛芯)が側面・背面の5尺と異なり6尺になっています。

現在の幣殿・本殿の平面図

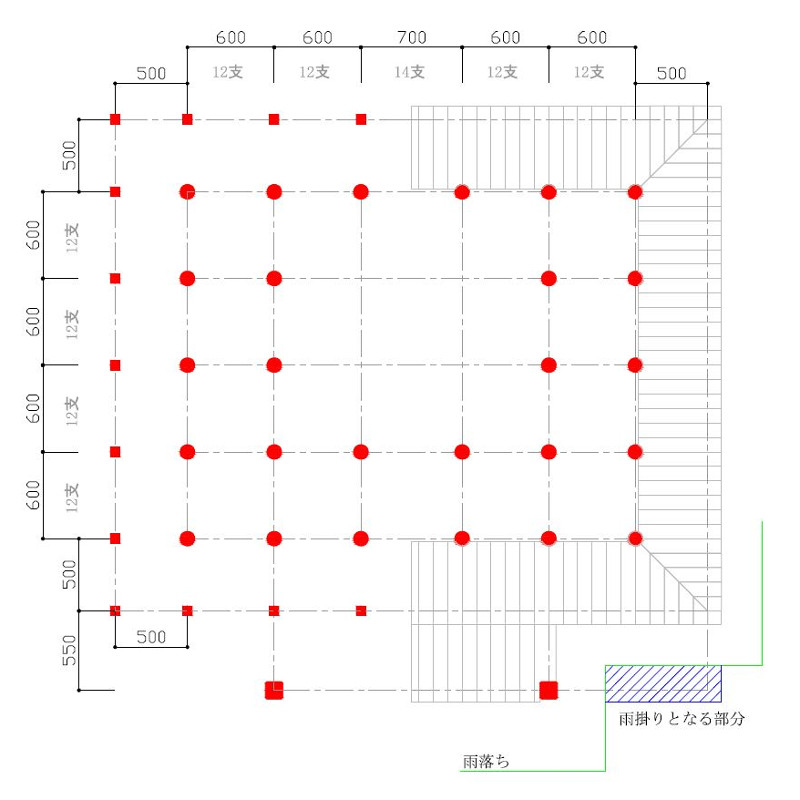

正面の浜縁の上段の出を側面と同じ5尺とします。理由は問題点その3で述べます。

絵図を見ると下段まで上段と同じ幅があるようですが、これでは雨掛りとなってしまうので、下段は向拝柱の間の3間分とします。

変更後の本殿下層平面図

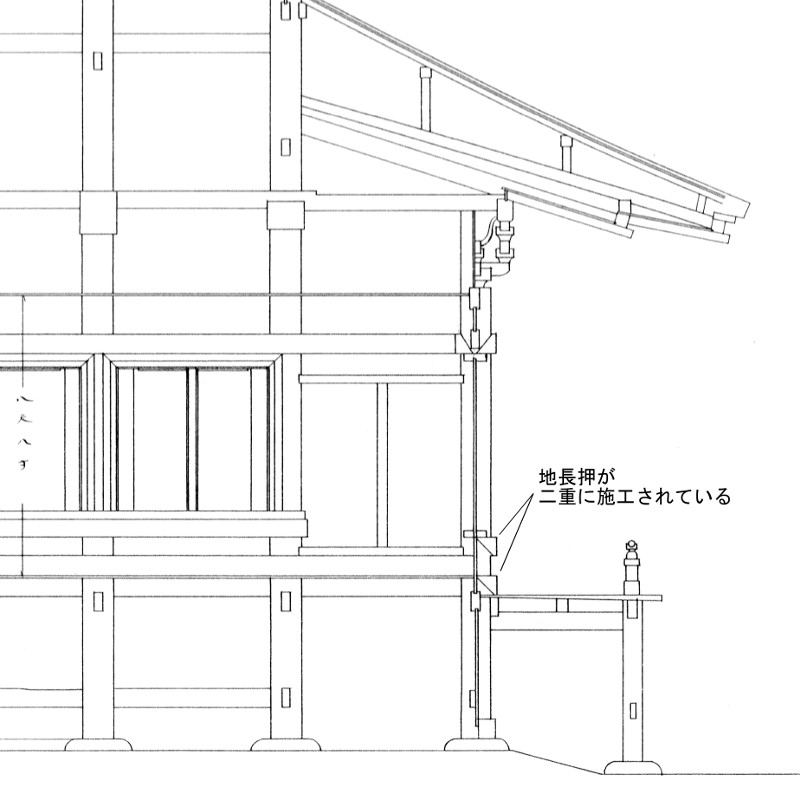

問題点その3 二重の地長押

二重の地長押

大正期の図面には地長押が二重になっていますが、絵図にはありません。

堂内の床の高さが下部の地長押に準じているので、上部の地長押は後付けと思われます。この部分についての記録は無いようですが、補強工事と思われるので、宝永4年(1707年)の大地震で大きな被害を被った記録があり、この後に追加されたものと考えることができます。

地長押が二重になったため敷居が高くなりました。このため浜縁側には階段が設けられましたが、堂内側には奥行きに余裕が無いためかそのままです。

この時に階段を設けるために正面浜縁の出を5尺から6尺に拡張したものと予測できます。